Comment traduire littérairement l’impression que nous procure une odeur ? Un parfum ? Comment exprimer le souvenir qu’occasionne une fugace plongée dans le passé, le dégoût que provoque la puanteur et la saleté, le malaise occasionné par une maison exhalant le renfermé ? Comment décrire ce qui ne se voit pas, ce qui relève de l’intime, et presque de l’inexprimable ? Sarah Sauquet, professeur de lettres, créatrice de l’application Un texte Un jour et fanatique du N°5 de Chanel, prête sa plume à FLAIR et nous offre un aperçu passionnant du traitement littéraire des odeurs et des parfums.

L’odeur comme description de lieu et facteur de réalisme

L’odeur est l’un des éléments essentiels de la description réaliste en littérature, et c’est pourquoi la mention des odeurs explose littéralement dans la littérature du XIXème siècle. En effet, c’est la description de l’odeur, et notamment de la mauvaise odeur, de la puanteur, de ce qui est moisi et renfermé qui donne corps à la description réaliste, et aux classes populaires qui ont désormais droit de cité en littérature.

Ainsi, dans Le Père Goriot (1835), Balzac décrit, au début du roman, la pension Vauquer, lieu central de l’intrigue où se croiseront Rastignac, Vautrin et Goriot. La pension se veut à l’image de sa tenancière, Mme Vauquer, personnage froid et au cœur sec. Balzac pourrait commencer par décrire la couleur des murs, l’agencement des pièces, mais, pareil à ce qui surprend un visiteur lorsqu’il pénètre pour la première fois dans un lieu inconnu, c’est l’odeur qui s’impose dans les premières lignes. Ainsi, « cette première pièce exhale une odeur sans nom dans la langue, et qu’il faudrait appeler l’odeur de pension. Elle sent le renfermé, le moisi, le rance ; elle donne froid, elle est humide au nez, elle pénètre les vêtements ; elle a le goût d’une salle où l’on a dîné, elle pue le service, l’office, l’hospice ». Balzac s’applique à reformuler, à accumuler les mots pour que le lecteur soit mieux pénétré de cette odeur, et de l’atmosphère dans laquelle il pénètre !

De même, la description de Paris dans la littérature du XIXème siècle délaisse désormais les clichés de la ville Lumière pour évoquer, comme le fait Maupassant dans Bel-Ami (1885), une ville « chaude comme une étuve », « où l’air manque », qui paraît « suer dans la nuit étouffante ». Ainsi, «les égoûts soufflaient par leurs bouches de granit leurs haleines empestées, et les cuisines souterraines jetaient à la rue, par leur fenêtres basses, les miasmes infâmes des eaux de vaisselle et des vieilles sauces ». En quelques lignes et au début du roman, l’écrivain réaliste avertit le lecteur : la scène se passe en plein été, dans un quartier populaire, traversé par un héros avide d’ascension sociale et d’échapper à un univers qu’il juge dégradant.

Ce procédé n’est pas propre à la littérature réaliste française du XIXème siècle. Ainsi, l’Allemand Bernard Schlink reprend le procédé dans son roman Le Liseur (1995), qui relate la liaison d’un très jeune homme, Michael Berg, avec une femme, plus âgée, Hanna Schmitz. Lorsque Michael se rend pour la première fois chez Hannah, le jeune homme est frappé par « la même odeur de produits de nettoyages, mêlée parfois à une odeur de choux ou de haricots, de friture ou de lessive. » L’appartement suinte une « propreté miteuse », très loin de l’univers feutré et bourgeois dans lequel vit Michael. L’importance accordée à l’odeur permet à l’auteur d’annoncer deux éléments : le jeune homme pénètre un univers qui lui est totalement différent sur le plan social, mais, en passant la porte de l’appartement d’Hannah, c’est également un éveil aux sens et à ses sensations qui lui est proposé. Michael est déjà prêt à s’offrir charnellement à Hannah.

Ce procédé n’est pas propre à la littérature réaliste française du XIXème siècle. Ainsi, l’Allemand Bernard Schlink reprend le procédé dans son roman Le Liseur (1995), qui relate la liaison d’un très jeune homme, Michael Berg, avec une femme, plus âgée, Hanna Schmitz. Lorsque Michael se rend pour la première fois chez Hannah, le jeune homme est frappé par « la même odeur de produits de nettoyages, mêlée parfois à une odeur de choux ou de haricots, de friture ou de lessive. » L’appartement suinte une « propreté miteuse », très loin de l’univers feutré et bourgeois dans lequel vit Michael. L’importance accordée à l’odeur permet à l’auteur d’annoncer deux éléments : le jeune homme pénètre un univers qui lui est totalement différent sur le plan social, mais, en passant la porte de l’appartement d’Hannah, c’est également un éveil aux sens et à ses sensations qui lui est proposé. Michael est déjà prêt à s’offrir charnellement à Hannah.

Mais l’odeur assimilée à un lieu n’est pas nécessairement écœurante, loin de là ! Ainsi, dans Rose (2011), roman dont l’action se déroule dans le Paris du baron Haussmann, Tatiana de Rosnay décrit une boutique de fleurs remplies de roses « incroyables, magenta, pourpre, or, ivoire », de « somptueuses pivoines aux têtes lourdes et penchées » mais la romancière décrit surtout leurs « effluves ». Un « parfum entêtant, languissant qui y flottait, pur, velouté, comme une caresse de soie ». L’odeur est là encore un moyen pour le romancier d’évoquer l’introduction dans un nouvel univers.

Les odeurs taboues

En allant plus loin dans la description des odeurs, les auteurs peuvent s’attaquer à un tabou, celui de l’odeur des excréments, tabou qui ne sera globalement pas levé avant le XXème siècle.

C’est Louis-Ferdinand Céline qui ouvre le bal dans Voyage au bout de la nuit en 1932. L’odyssée de Ferdinand Bardamu le conduit à New York, où il découvre, nouveauté absolue, des toilettes publiques souterraines. Céline reprend le mythe littéraire de la descente aux Enfers pour nous conduire dans une « caverne fécale », un « préau des fous » où les hommes « accompagnés des encouragements qu’ils se donnaient comme au football » viennent « pousser leur sales affaires ». L’auteur évoque des hommes « déboutonnés au milieu de leurs odeurs » que le héros n’ose pas approcher, « à cause de leurs odeurs ».

De même, c’est une surprenante mention qui est évoquée dans Le Liseur : après avoir été frappé par « une odeur de choux ou de haricots, de friture ou de lessive » dans l’appartement d’Hannah, Michael se souvient que « le logement avait aussi des toilettes sans fenêtre. Quand ça sentait mauvais, on le sentait aussi dans le couloir ».

Car en effet, les odeurs qui nous révulsent sont malheureusement celles qui nous marquent le plus, qui nous écœurent, et que l’on arrive difficilement à oublier ! Ainsi dans Elle s’appelait Sarah (2008) de Tatiana de Rosnay, roman dont l’action se situe en juillet 1942, lors de la rafle du Veld’Hiv, la romancière évoque la « puanteur inimaginable » et une « irrépressible envie de vomir, la main plaquée contre la bouche » qui saisissent Sarah lors de son arrivée dans le vélodrome. « Il y avait trop peu de sanitaires pour autant de gens et bientôt les toilettes furent inutilisables […] Les gens pissaient et déféquaient où ils pouvaient sur le sol dégoûtant, honteux, brisés, recroquevillés comme des animaux ».

En matière d’odorat, il est une autre odeur qui constitue également un tabou, c’est celle des cadavres. Toujours dans Elle s’appelait Sarah, Tatiana de Rosnay n’hésite pas à aborder le sujet. Le roman raconte comment une petite fille, raflée en juillet 1942, enferme son petit frère dans un placard afin de le soustraire à l’arrestation. Le garçon meurt enfermé dans le placard, jusqu’à ce qu’une nouvelle famille réinvestisse l’appartement désormais libéré en août 1942. Les nouveaux occupants se souviennent, plus de cinquante ans après : « Il y avait cette odeur…Une odeur de pourriture. […] Mon père leur a expliqué que nous avions emménagé à la fin du mois de juillet. Il ignorait tout du placard dissimulé dans le mur de la chambre. Personne ne savait. J’avais bien remarqué une odeur désagréable, mais mon père pensait que c’était un problème de tuyauterie et nous attentions la visite du plombier ».

En matière d’odorat, il est une autre odeur qui constitue également un tabou, c’est celle des cadavres. Toujours dans Elle s’appelait Sarah, Tatiana de Rosnay n’hésite pas à aborder le sujet. Le roman raconte comment une petite fille, raflée en juillet 1942, enferme son petit frère dans un placard afin de le soustraire à l’arrestation. Le garçon meurt enfermé dans le placard, jusqu’à ce qu’une nouvelle famille réinvestisse l’appartement désormais libéré en août 1942. Les nouveaux occupants se souviennent, plus de cinquante ans après : « Il y avait cette odeur…Une odeur de pourriture. […] Mon père leur a expliqué que nous avions emménagé à la fin du mois de juillet. Il ignorait tout du placard dissimulé dans le mur de la chambre. Personne ne savait. J’avais bien remarqué une odeur désagréable, mais mon père pensait que c’était un problème de tuyauterie et nous attentions la visite du plombier ».

L’odeur comme lieu de l’érotisme

Si la littérature se plaît et se complaît dans l’évocation des miasmes et de la puanteur, l’évocation littéraire de l’odeur est généralement liée à l’évasion, voire à l’érotisme ; l’odeur et le parfum étant des composants essentiels du désir.

Ainsi, le parfum est un thème essentiel des Fleurs du mal de Baudelaire (1857). Le recueil, initialement intitulé Les Lesbiennes et qui a été condamné pour « outrage à la morale publique », se veut une redéfinition de la beauté et une tentative d’atteindre l’idéal, à travers des thèmes comme les femmes, la sexualité, et l’ivresse des sens, bien souvent véhiculée par le parfum. Baudelaire consacre d’ailleurs tout un poème au sujet, puisque dans « Parfum exotique », il décrit les rêveries qu’occasionne « l’odeur » d’un « sein chaleureux » : il est transporté vers des « rivages heureux/Qu’éblouissent les feux d’un soleil monotone ; », il voit « Des hommes dont le corps est mince et vigoureux/Et des femmes dont l’œil par sa franchise étonne » et respire « le parfum des verts tamariniers ».

Pour Baudelaire, l’odeur est donc support à une extase, à une ivresse, et dans son poème « Correspondances », il distingue deux types de parfums : « Il est des parfums frais comme des chairs d’enfants,/ Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,/ – Et d’autres, corrompus, riches et triomphants,/ Ayant l’expansion des choses infinies,/ Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens,/ Qui chantent les transports de l’esprit et des sens. » Il y a donc, pour le poète, les parfums supports aux voyages et à l’évasion, c’est-à-dire les parfums exotiques, et les parfums plus musqués, plus raffinés, plus complexes, aux connotations érotiques.

Si le pouvoir érotique de l’odeur n’est finalement que simplement suggérée chez Baudelaire, les auteurs de littérature érotique et pornographique peuvent aller bien plus loin !

Ainsi, Pierre Louÿs, sans conteste le plus grand auteur français de littérature érotique du XXème siècle, décrit dans Toinon (1994), récit de l’éducation sexuelle de la jeune Antoinette par une autre jeune fille, Jeanne ; la « peau musquée » de cette dernière, « toute une rosée légère et délicieuse » de sueur et les « ces nouvelles touffes secrètes », les aisselles, qui renferment « la « fauve odeur de Jeanne ».

Huysmans, auteur décadent de la fin du XIXème siècle, va plus loin et n’hésite pas, lui, à décrire l’odeur du sang menstruel dans son poème « Sonnet saignant », publié en 1866 dans Le Nouveau Parnasse satyrique du dix-neuvième siècle : « Par les caillots fondus, j’ai mainte fois humé/ Une odeur de marine, et, pourtant ça t’étonne/ Que je puisse avaler ton gluten sans dégoût ? »

L’odeur comme support de la mémoire

Les liens entre odorat et mémoire ne sont plus à démontrer : une odeur, un parfum surgis de manière fugace peuvent suffire, en quelques secondes, à faire revivre un lieu, une scène de l’enfance, une personne aimée, une émotion. Cette multitude de possibilités a été largement exploitée en littérature !

Tout d’abord, le parfum lié au souvenir d’une femme aimée est au cœur de la saga du Mystère de la chambre jaune et du Parfum de la dame en noir de Gaston Leroux. Sous prétexte d’enquêtes policières, ces romans se veulent en fait des quêtes personnelles et identitaires : Mathilde Stangerson, la jeune femme sur laquelle il enquête dans Le Mystère de la chambre jaune serait-elle la dame en noir qui venait le voir, enfant, à l’orphelinat, et dont l’entêtant parfum continue, des années après, à hanter le jeune homme ?

Ainsi, dans Le Mystère de la chambre jaune (1908), Rouletabille se retrouve en pleine nuit nez-à-nez avec Mathilde Stangerson :

« Je la respirai… Je respirai son parfum de la dame en noir… Chère dame en noir, chère dame en noir que je ne reverrai jamais plus ! Mon Dieu ! Dix ans de ma vie, la moitié de ma vie, pour revoir la dame en noir ! Mais, hélas ! je ne rencontre plus, de temps en temps, et encore !… et encore !… que le parfum, à peu près le parfum dont je venais de respirer la trace, sensible pour moi seul dans le parloir de ma jeunesse !… C’est cette réminiscence aigüe de ton cher parfum, dame en noir, qui me fit aller vers celle-ci que voilà tout en blanc , et si pâle, si pâle, et si belle sur le seuil de la galerie inexplicable ! »

Sabine Azéma en Mathilde Stangerson dans Le Parfum de la Dame en Noir, film de Denis Podalydès (2005)

Et, dans Le Parfum de la dame en noir (1908), Rouletabille revient sur ce parfum qui l’obsède tant et est à l’origine de son obsession :

« Jusqu’à la visite suivante, je restais avec son souvenir et avec son parfum. N’ayant jamais pu distinctement voir son cher visage, et m’étant enivré jusqu’à en défaillir, lorsqu’elle me serrait dans ses bras, de son parfum, je vivais moins avec son image qu’avec son odeur. Les jours qui suivaient sa visite, je m’échappais de temps en temps, pendant les récréations, jusqu’au parloir, et, lorsque celui-ci était vide, comme aujourd’hui, j’aspirais, je respirais religieusement cet air qu’elle avait respiré, je faisais provision de cette atmosphère où elle avait un instant passé, et je sortais, le cœur embaumé… C’était le plus délicat, le plus subtil et certainement le plus naturel, le plus doux parfum du monde et j’imaginais bien que je ne le rencontrerais plus jamais jusqu’à ce jour que je vous ai dit, Sainclair… vous vous rappelez… le jour de la réception à l’Élysée… »

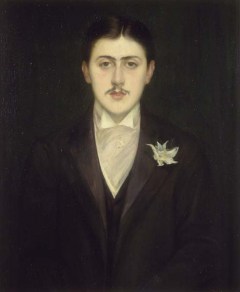

Marcel Proust est par excellence l’écrivain de la mémoire, et notamment de la mémoire involontaire, celle qui surgit de façon intempestive. C’est à lui que l’on doit l’épisode de la madeleine de Proust, et la parfaite description du mécanisme de réactivation d’un souvenir, en goûtant une madeleine, en foulant les pavés d’un hôtel particulier, en faisant teinter une cuillère contre une tasse ou en froissant une serviette. C’est d’ailleurs à l’écrivain que l’on doit l’expression « c’est ma madeleine de Proust », la « madeleine de Proust » désignant l’élément olfactif, sensoriel, sensuel, gustatif ou que sais-je encore qui peut, en un instant, réactiver vos souvenirs enfouis.

Or, dans Du côté de chez Swann (1913), premier tome de A la recherche du temps perdu, Marcel Proust explique que les odeurs portent, à elles seules, « l’édifice immense du souvenir », et qu’elles constituent l’élément majeur et essentiel de mémoire involontaire. Ainsi, le Narrateur l’exprime : « d’un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l’odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l’édifice immense du souvenir ».

Cette mémoire involontaire et olfactive peut d’ailleurs flirter avec le traumatisme. Dans Même le silence a une fin (2010), récit de ses années de captivité chez les Farc, Ingrid Betancourt dit se souvenir parfaitement « de l’hygiène et des odeurs », du fait qu’elle sentait constamment « affreusement mauvais », de « la boue épaisse et puante » de la forêt amazonienne, de l’odeur écœurante des « chontos » et de celle des « cheveux blancs » de son père qu’elle embrassait autrefois, « en partant chaque soir ».

L’odeur en tant que thème littéraire et esthétique : Le Parfum

Enfin, fait rare mais pas exceptionnel, il arrive que l’odorat constitue le thème même d’une œuvre littéraire ! C’est le cas avec L’Odeur (2002), roman indien de Radikha Jha, mais nous nous attacherons au premier roman s’étant véritablement attaqué au sujet, à savoir l’épatant Le Parfum de Patrick Süskind, sorti en 1985 et ayant rencontré un succès considérable. Le roman nous plonge dans la France du XVIIIème siècle, à travers le personnage de Jean-Baptiste Grenouille, personnage monstrueux (à l’image de son patronyme) et amoral, qui possède deux particularités, celles de ne pas avoir d’odeur propre et d’avoir surtout un odorat extrêmement développé. Cet odorat exceptionnel le pousse à analyser, à décortiquer la moindre odeur, puis à lui-même vouloir créer des odeurs, et notamment l’odeur « parfaite, absolue », composée de l’odeur de jeunes filles vierges qu’il tue.

Chaque page du roman se veut une étourdissante et éblouissante description olfactive, à l’image de la description de l’odeur d’une des nombreuses victimes de Grenouille :

Chaque page du roman se veut une étourdissante et éblouissante description olfactive, à l’image de la description de l’odeur d’une des nombreuses victimes de Grenouille :

« Sa sueur fleurait aussi frais que le vent de la mer, le sébum de sa chevelure aussi sucré que l’huile de noix, son sexe comme un bouquet de lis d’eau, sa peau comme les fleurs de l’abricotier…et l’alliance de tous ces composantes donnaient un parfum tellement riche, tellement équilibré, tellement enchanteur, que tout ce que Grenouille avait jusque-là senti en fait de parfums, toutes les constructions olfactives qu’il avait échafaudées par jeu en lui-même, tout cela se trouvait ravalé d’un coup à la pure insignifiance. Cent mille parfums paraissaient sans valeur comparés à celui-là. Ce parfum unique était le principe supérieur sur le modèle duquel devaient s’ordonner tous les autres. Il était la beauté pure. »

Devenu culte, le roman a occasionné de nombreux débats autour de son adaptation cinématographique (comment pouvait-on traduire des odeurs en langage cinématographique ?) avant que l’Allemand Tom Tykwer en fasse une adaptation, relativement fidèle et réussie, en 2006, avec notamment l’acteur anglais Ben Whishaw dans le rôle de Grenouille.

Devenu culte, le roman a occasionné de nombreux débats autour de son adaptation cinématographique (comment pouvait-on traduire des odeurs en langage cinématographique ?) avant que l’Allemand Tom Tykwer en fasse une adaptation, relativement fidèle et réussie, en 2006, avec notamment l’acteur anglais Ben Whishaw dans le rôle de Grenouille.

Voilà donc un aperçu du traitement littéraire des odeurs et parfums. Pour poursuivre la réflexion, je vous invite à découvrir Le Miasme et la Jonquille, d’Alain Corbin, passionnant essai consacré à l’histoire des odeurs et de l’odorat. L’historien distingue ainsi les odeurs de l’odorat, l’odorat étant la perception que nous nous faisons d’une odeur. Il explique notamment, que, à l’image des canons esthétiques, l’odorat évolue et ce qui pouvait passer pour une odeur agréable à une époque ne le sera plus un siècle plus tard : c’est la « révolution olfactive », liée à l’évolution de la médecine et des théories hygiénistes ! Bref, un ouvrage incontournable que je vous recommande chaudement !